Film classico distrutto all’uscita: perché è stato definito disgustoso e repellente

l’evoluzione critica e il valore di “la cosa” di john carpenter

Nel 1982, il film La cosa, diretto da John Carpenter, fu accolto con grande freddezza dalla critica e dal pubblico. Nonostante le aspettative elevate, il lungometraggio presentava un’ambientazione glaciale, effetti speciali innovativi e una trama intrisa di paranoia e suspence. La ricezione iniziale fu estremamente negativa, ma nel tempo il film ha conquistato uno status di capolavoro dell’horror fantascientifico.

le critiche al debutto del film

Al momento della sua uscita, Le recensioni furono dure. Il New York Times definì il film “sciocco e deprimente”, criticando la recitazione come priva di profondità e arrivando a etichettarlo come “spazzatura istantanea“. Anche Time lo considerò un’esercitazione di arte astratta, mentre Roger Ebert lo paragonò a “un grande film da sacchetto per il vomito“, sottolineando la natura aggressiva degli attacchi alieni sui personaggi. Le riviste specializzate si espressero con parole altrettanto dure: Cinefantastique si domandò se fosse “il film più odiato di sempre“, mentre Starlog evidenziò che “puzza parecchio“, accusandolo di mancanza di ritmo, personaggi poco sviluppati e assenza di umanità.

difficoltà contestuali e insuccesso al botteghino

Nell’ambiente cinematografico dell’epoca, l’arrivo di E.T., insieme ad altri titoli come Poltergeist, Star Trek II, Tron, e nello stesso giorno de La cosa, sottrasse attenzione e entusiasmo al film di Carpenter. L’atmosfera prevalente era orientata verso storie rassicuranti ed avventurose; un tono opposto rispetto al nichilismo glaciale proposto dal regista. Al suo esordio in sala, il film si piazzò all’ottavo posto in classifica», incassando poco meno di 20 milioni di dollari. Un risultato che non soddisfò le aspettative della Universal, considerando le potenzialità del progetto.

le conseguenze sulla carriera e la riscoperta postuma

Dopo l’insuccesso iniziale, John Carpenter ammise che “Ero piuttosto stordito. Ho fatto un film duro e cupo, pensavo fosse ciò che voleva il pubblico del 1982”.. Lo stesso regista riconobbe che “La cosa” rappresentava “il fallimento più doloroso della sua carriera”. Per anni si convinse che il suo lavoro fosse stato frainteso o troppo avanti rispetto ai gusti dell’epoca. Con il passare del tempo, La pellicola trovò nuova vita attraverso i canali dell’home video e delle trasmissioni televisive.

l’eredità artistica e i motivi del riscatto

Sempre più analizzato con occhio critico diverso da quello iniziale, “La cosa” venne rivalutata grazie alla scrittura serrata di Bill Lancaster, alla fotografia evocativa di Dean Cundey—che trasforma la neve in un deserto mentale—e alla colonna sonora pulsante composta da Ennio Morricone. Gli effetti speciali ideati da Rob Bottin (supportato da Stan Winston) divennero simbolo della metamorfosi visiva: trasformazioni mostruose che incarnano paura ed inquietudine profonde.

la percezione moderna dei personaggi

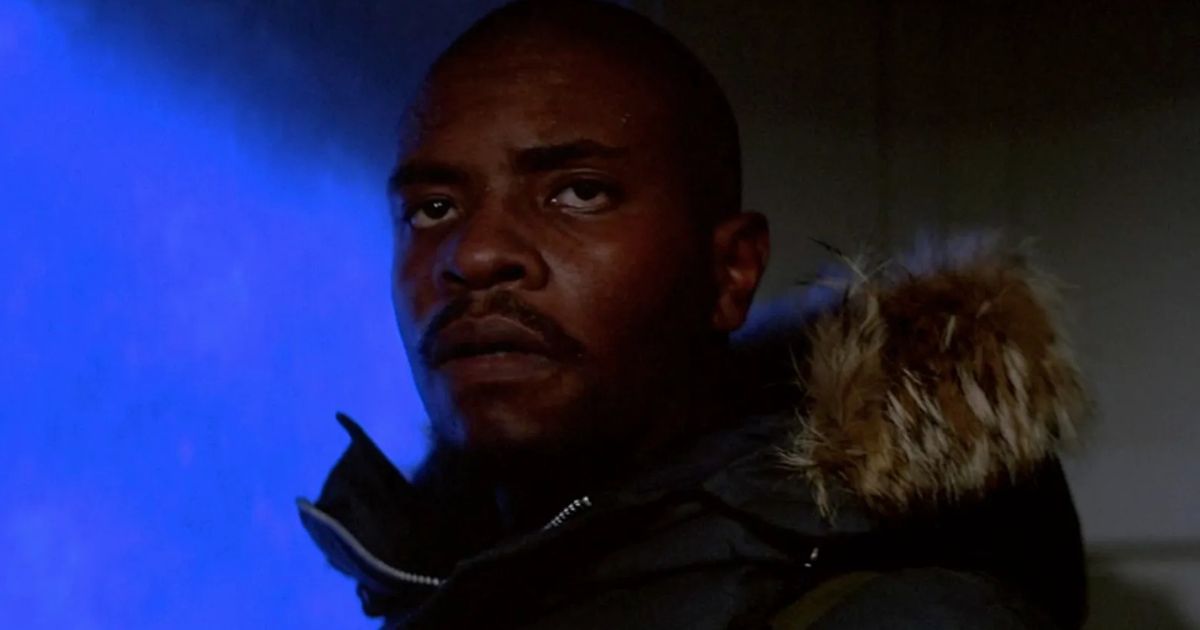

A distanza di anni dall’esordio nelle sale, i personaggi sono stati rivalutati sotto una luce diversa: non sono più visti come semplici caricature stereotipate ma come figure complesse attraverso dettagli sottili come mezze frasi o sguardi sfuggenti. MacReady emerge come leader quasi controvoglia; i dialoghi asciutti creano un’atmosfera sospesa dove tutto può succedere. Il finale aperto invita a confrontarsi con l’oscurità interna all’individuo.

“la cosa”: un classico senza tempo

Nell’evoluzione critica odierna,“La cosa” è considerata uno tra i più importanti esempi del cinema horror-fantascientifico. La sua narrativa ricca di teorie sull’infezione ha alimentato discussioni su chi sia ancora umano tra i superstiti ed ha consolidato la sua posizione tra le opere fondamentali firmate da Carpenter. Il percorso produttivo è diventato esempio emblematico delle difficoltà iniziali seguite dalla riscoperta postuma.

l’eredità culturale e l’attualità

L’opera si inserisce in una riflessione più ampia sul disfacimento della realtà e dell’identità umana: temi affrontati anche in lavori successivi come “Il signore del male” e “Il seme della follia”. Un prequel realizzato nel 2011 conferma quanto forte sia rimasta questa ossessione collettiva per quell’avamposto isolato nel ghiaccio. La forza duratura de “La cosa” risiede nella capacità di rinnovarsi ad ogni rilettura: ogni interpretazione aggiunge nuovi dettagli alla mitologia originale.

il significato contemporaneo del linguaggio visivo

A distanza di decenni dalla sua prima uscita, ciò che era stato giudicato troppo estremo diventa oggi simbolo delle ansie moderne: l’incapacità di riconoscere ciò che ci circonda o dentro noi stessi si traduce nel linguaggio delle deformazioni corporee—metafora esplicita dell’incertezza identitaria nell’epoca attuale. Se nel 1982 questo aspetto sembrava troppo disturbante per essere accettato pienamente,

oggi rappresenta la chiave interpretativa più attuale del capolavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA